2025-05-22

2025-05-22

“把储备浓缩成7天的弹药打出去”“没有先例,但我们可以”……他们,就是凭借“像造汽车一样造房子”硬核出圈的“科技网红”——奥意建筑公司深圳华章新筑项目(原名:龙华樟坑径保障性住房项目)的幕后设计者。

从6028个设计模方到1年建成2740套公共住房的深圳速度,从可复制、可迭代的公共住房新蓝本到全国首个混泥土模块化高层建筑创新实践,从党员先行到“共建+共创”,奥意建筑华章新筑设计团队厚积薄发,以科技引领设计,成功攻关“如何像造汽车一样造房子”,为快速实现“住有宜居”提供了新型工业化解决方案,为创造全国多项纪录贡献设计加速度和“科技+”力量。

▲华章新筑项目建成图

一、尽锐出击:1年建成2740套公共住房

近年来,为尽快实现“住有宜居”,深圳大规模高品质公共住房建设按下“加速键”。2022年4月,奥意建筑公司收到了龙华樟坑径保障性住房项目设计信息,项目总建筑面积17.3万平方米,建成后预计为市民提供2740套保障性租赁住房,要求快速建造。

要实现快速交付,就需要探索百米高层住宅MiC建造模式,而这将是国内模块化建造在高层混凝土住宅领域的开创性实践!

面对挑战,奥意建筑公司党委立即将其确立为“先行工程”,由党委副书记黄卓担任项目总协调人,迅速成立以党员黎秋蕾、李红芳、江连昌等专业负责人为骨干的“党员突击队”,带领项目成员尽锐出击。

二、厚积薄发:6028个“绿径模方”解锁公共住房新蓝本

“当时定位是一个平急两用项目,投标时间只有一个星期。”建筑方案负责人黎秋雷回忆说,“这就需要我们把之前的储备浓缩成7天的弹药打出去。”

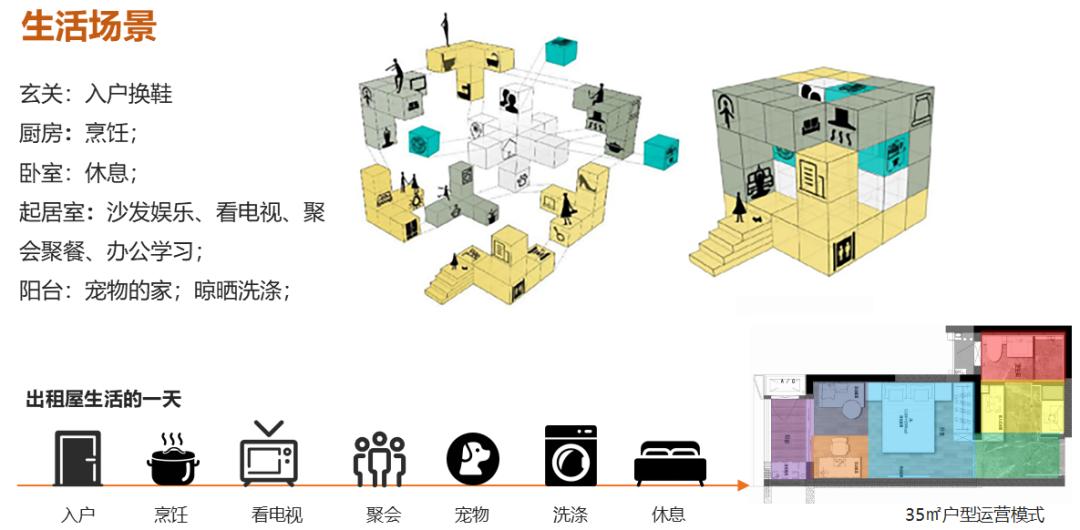

“如何在公共住房建设中像造汽车一样建好房子?”对这一关键问题,设计团队以既往小户型竞赛的设计理念和防疫酒店的设计经验为基础,提出美好安居体系和新型建造方式最佳融合的设计方案,并在投标中脱颖而出。“通过6028个高颜值+黑科技的独立模块单元——“绿径模方”的有机组合,像搭积木一样拼房子,保证建造速度,同时创造可变空间。”

▲“绿径模方”模块化户内空间设计

三、众志成城:攻克高层混凝土MiC建筑结构抗震技术

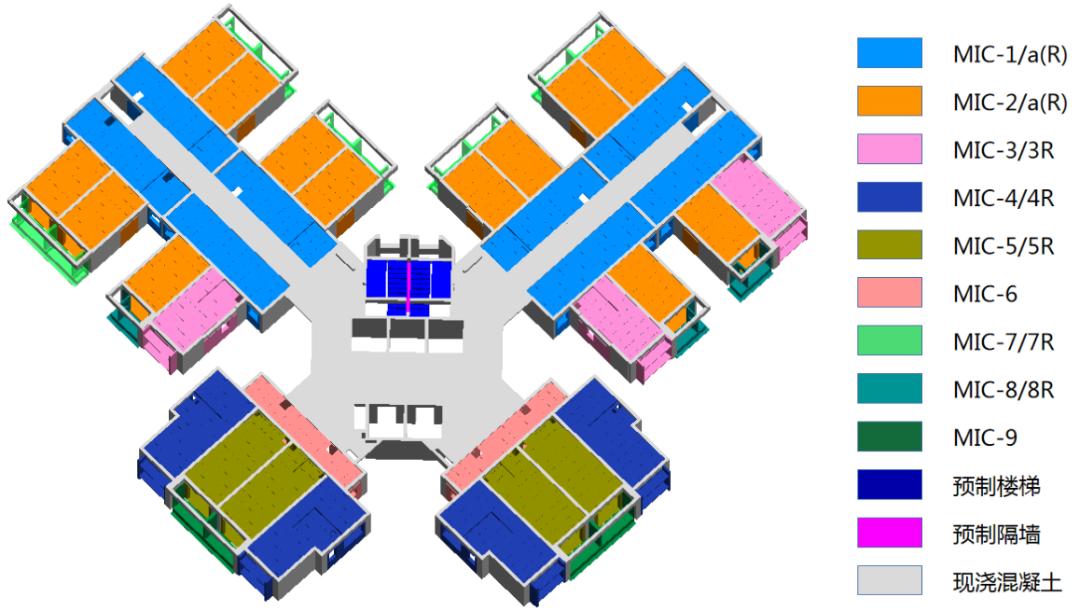

为实现像造汽车一样建房子,项目设计团队采用模块化设计,引入了装配式4.0时代的核心技术——MiC建造技术。项目所有功能房间均可拆分成模块,施工工序在工厂高标准完成,在现场快速组装。

思路听起来很美好,但在超限建筑运用全新建造技术,如何保障建筑安全并精准落地是一个巨大挑战。结构专业负责人李红芳说:“MiC技术在百米高层住宅上的运用在国内属于首创,国内没有规范可循。同时,由于模块是在工厂生产,必须在前期做到精准。攻克高层混凝土MiC建筑的结构抗震技术,是我们必须逾越的一座高山。”

▲ 项目模块拆分

“依托既有结构设计和装配式技术沉淀,我们搜集了境外几乎所有的典型案例,并进行大量的计算分析、数字模拟、对比论证。”在电子院结构研究大平台的支持下,团队又积极与国内顶尖专家交流论证。在结构方案阶段,院结构大师娄宇、陈彬磊亲自指导,提出了很多关键性的意见。经过20天的艰苦攻关,最终一次性通过省超限高层建筑结构抗震专项审查。

四、匠心匠行:“时间紧,也要雕花”

“作为一名工程师,一定要肯雕花!”为保证项目的完成度,项目成员们常常跑工地、跑工厂、抠细节。有一次,为保证立面上的线条能够呈现纤细的效果,在来回的沟通中,合作方戏称“是要雕花”。对此,黎秋蕾说:“虽然时间紧,但该雕就得雕,他们也愿意一起雕。事实证明,大家一起努力,就能做到极致。”

▲历经初打样、修正样板、再打样、定样、生产

五、凝心聚力:“共建+共创”

为凝聚参建各方力量,建设单位深圳市人才安居集团龙华公司牵头,联合8家参建方,成立了樟坑径项目联合党支部。奥意建筑作为建筑方案设计总包和全过程设计支持单位,积极参与“共建+共创”工作,项目成员在MiC科研雁阵等硬核任务中打头阵。一名设计成员表示:“越是困难,我们党员越要带头翻过这个坎。没有先例,但我们可以!”

六、科技赋能:连刷4项全国纪录

2023年6月30日,龙华樟坑径项目竣工交付仪式顺利举行,并发布项目案名为“华章新筑”。项目建设周期仅为传统建造方式的三分之一,实现1年快速交付,节省了70%以上现场用工量,减少超过75%的建筑废弃物。华章新筑成功刷新了我国建筑业的多项纪录:全国第一个混凝土模块化高层建筑、全国建造速度最快的高层保障性住房项目、全国第一个BIM全生命周期数字化交付模块化建筑项目、全国工业化程度最高的高层保障性住房项目!

▲项目交付后,建筑师回访镜头下的居民生活

依托科技赋能,华章新筑迎来了国家住建部、广东省住建厅、深圳市政府、香港特区政府房屋局等政府领导及业内人士的调研和考察,项目的推广示范效应正在凸显。

“风之积也不厚,则其负大翼也无力。”在探寻“模块化建筑”设计实践、推进新型建筑工业化转型、奋进中国梦的征途里,作为践行央企担当一支支攻关先锋的一员,向无人处进发,他们一直在路上!

作者:黎秋蕾、李红芳、曾华蓉